ホーム >> OTHERS >> 賃貸契約におけるよくあるご質問

こちらでは、賃貸物件をお探しのお客様より寄せられたよくあるご質問と回答を掲載しております。

以下に記載の内容以外でご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

-

あ行

-

- ●アパート

- 英語の「アパートメント(addartment)」を略した言葉。 わが国では1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指しています。 木の柱と梁で作る木造や、細い鉄の柱でできた軽量鉄骨造などの耐火構造未満の建物のことです。マンションのように大きく張り出した柱などがないので間取りとして使いやすいが、壁や床などが薄いことが多く、隣や上の階の物音が響きやすいこともあり、その分、マンションより家賃は比較的安いのが特徴です。

- ●アール

- アールを付けるなどと使う。 円の半径を表す記号「r」に由来して、曲面や曲線を付けることをいう。

- ●アイランド型キッチン

調理台を島のように壁から独立させたキッチンのレイアウトです。多人数で調理台を囲めるだけでなく、ダイニング側との行き来がスムーズで、ホームパーティーに対応しやすいキッチン。

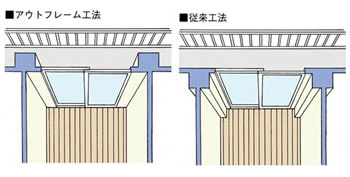

- ●アウトフレーム工法

- マンションの住戸を構造的に支える構法に、「ラーメン構造」と「壁構造」があります。 ラーメン構造は、柱と梁を剛接合するもの。壁構造は壁で荷重を持たせるものでそれぞれ一長一短があるが、ラーメン構法の場合は、柱や梁が室内側に出っ張り(出隅・入隅)、デッドスペースを生み出してしまいます。この短所を解消するのがアウトフレーム工法。 柱や梁を住戸の外側に出してしまえば、住戸の室内には柱や梁の出っ張りはなくなるため、部屋を有効に使えます。柱はバルコニー側と開放廊下側にあるが、バルコニー側に出すケースが一般的。

- ●アスファルトシングル葺き

- アスファルトシングルとは、基材(無機系材料)にアスファルトを塗覆した柔軟性のある板状の材料です。 軽量かつ安価で、複雑な屋根でも加工しやすく、防水性、耐震性にも優れています。 このアスファルトシングルで屋根を覆うことを「アスファルトシングル葺き」といいます。 具体的な工法としては、アスファルトシングルを接着剤で下地に張る方法や、釘打ちによる方法があります。

- ●アスベスト

- 石綿(せきめん・いしわた)のこと。 繊維質であるため紡績することができる。また、耐久力があり、溶融点が1,300度程度と高く、熱絶縁性が大きく、耐薬品性も大きいなど、安価で優れた性質を持つため、さまざまな用途に使用されてきました。建築素材としても、断熱材、保温材、耐火材として大量に利用されていました。 しかし、石綿の繊維を肺に吸入すると、肺がんや中皮腫の原因となることがわかり、1975年には吹き付け使用が禁止され、以後、段階的に使用の規制が強化 されて2006年には全面的に輸入・製造・使用等が禁止された(代替品が確立していない特定の部材については例外的に確立までの間は禁止が猶予されてい る)。 建物の解体などの際には、使用されていた石綿が飛散するなどの恐れがあり、それに伴う健康被害を予防するため、作業方法などについて一定の基準が定められています。

- ●アティック

- 屋根裏部屋のこと。アティック(attic、アテカともいう)とは、もともと古代建築の記念門の上部につくられた部屋でしたが、転じて屋根裏部屋の意味になったといわれています。

- ●アトリウム

- もともとはローマ時代の中庭や中庭付きの大広間のことだが、現代ではグリーンや池などを設け、人工的な自然環境をつくり出す、建物に囲まれた中庭、吹抜けなどの内部空間を指す。

- ●アプローチ

- 敷地の入り口や門から建物までの小道(取付き道路)のこと。前面道路から建物までの距離をできるだけ取り、カーポートや前庭を配置することにより、まち並みや景観に配慮するケースが近年増えてきている。

- ●アルコーブ

- マンションにおいて、共用廊下から数m離れた位置に玄関扉を置いた造りのこと。

- ●ウォークインクローゼット

- ウォークイン、つまり歩いて入れるクローゼット、衣類の押入のこと。衣装ダンス、衣裳戸棚を指すワードローブは家具のニュアンスが強いのに対して、ウォークインクローゼットは造り付け家具、ないし部屋の意味に使われることが多い。

- ●ウッドデッキ

- 庭の一部に設けられた木製の床で、居間等と連続した造りになっているものを「ウッドデッキ(木の甲板)」という。

- ●エクステリア

- 本来は、建物の外観や建物の外壁を指す言葉であるが、わが国の不動産業界・建築業界では、建物の外まわりに設置される工作物等を総称して「エクステリア」と呼んでいます。 具体的には、住宅の場合でいえば、門扉、塀、生垣、庭、カーポートなどのことです。

- ●エコハウス

- 環境への負荷を抑えるための対策を講じた住宅のこと。 対策の目標は、省エネルギーや再生可能エネルギーの使用、資源の再利用、廃棄物の削減などであり、具体的には、屋上緑化や雨水の再利用、太陽光・風力エネルギーの利用、ゴミの減量などが実施される。 その基準として、例えば(財)建築環境・省エネルギー機構が定めた「環境共生住宅認定基準」があるが、この基準では、環境負荷の抑制だけでなく、バリアフリー化や室内の空気質の維持(シックハウス対策)なども要求されている。

- ●エントランス

- 建物の入り口や玄関のこと。マンションや商業ビルでは、その建物の印象に強い影響を及ぼすことが多い。

- ●オートバス

- オートバスとは、スイッチひとつで一定量の湯を浴槽に張ったり、保温、追い焚きなどができるシステム付きバスのこと。

- ●オートライト

- オートライトとは、人感センサーともいわれ、人間の気配を感知して自動的に点滅する照明のことです。

- ●オートロックシステム

- オートロックシステムとは、暗証番号や鍵、または住戸内からの操作によってドアの施錠、解錠を行うシステムのことです。不審な訪問者の侵入をエントランスで防ぐことができます。

- ●オーナーチェンジ

- 賃貸住宅の所有者が、賃借人が入居したままその建物を売却することをいいます。 購入者は新たに賃借人を見つける必要がなく、投資用のワンルームマンションでよく使われる方法です。その際に、賃借人から預かっている敷金の引渡しや建物の管理ルールの引継ぎなどに注意が必要です。

- ●オーニング

- 英語でawning、窓やポーチに張り出して設置する可動式の「日よけ」をいいます。 一般に、テント生地でできています。オーニングによって、窓辺などの陽射しを調節したり、ポーチなどを雨から保護することができます。

- ●オーバーハング

- もともとは登山用語で、岸壁の上部に突き出た岩、張り出した岩のことをいうが、建物の場合は、外壁よりキャンティレバーで支えられた跳ね出した床、バルコニーのことをいいます。

- ●オープンキッチン

- オープンキッチンとは、リビングとダイニング、さらにキッチンが一体になっているタイプのキッチンのことです。

- ●オール電化

- 住宅内の熱源、例えば冷暖房、給湯、調理などに必要な熱をすべて電気で賄うシステムをいいます。 燃料の燃焼による有害物質や水蒸気が発生しないこと、火事の恐れが比較的小さいことなどが特徴とされます。

- ●奥行

- 建物や宅地の前面道路に接する境界から、その反対側の境界までの距離。これに対して、前面道路に接している距離を「間口」と呼び、この両者によって建物や宅地の形状や大きさをおおまかに示すことがある。

- ●合わせガラス

- 2枚のガラスの間に空気層をつくるペアガラスに対し、樹脂中間膜をガラス間に圧着して断熱や防音効果を高めたものです。衝撃により貫通・飛散しにくく、通常のガラス窓に比べて安全性や防犯性に優れています。

- ●打ちっ放し

- 打ちっ放しとは、コンクリートを打ち込んだままの面を仕上げ面とすることです。無機質な感触がデザイナーズ物件などで人気があります。

- ●追い焚き機能

- 追い焚き機能とは、浴槽の湯が冷めたときに沸かし直す機能のことです。沸かし直すより経済的な仕組みになっています

- ●内法

- 建物の床面積を測定する際に壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする考え方のことです。 不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法の考え方で床面積を計算することとされています(不動産登記法施行令第8条)。 この反対に、建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のことを「壁心(へきしん・かべしん)」といいます。

- ●浮床工法

- 歩行音やピアノ等の演奏に伴う音の振動が、床を伝わって伝搬しないようにするための工法。主構造体に防振材を据え付け、音を遮断・絶縁する。

- ●踊り場

- 階段の途中に設けられた踏面の広い段のこと。階段を昇降するときの危険防止と小休止のために設ける。また、階段の方向を変えるときにも付ける。 幅と奥行き、段の高さの最大・最小寸法については、建築基準法で決められている。

か行

-

- ●カーテンレールボックス

- 一般にはカーテンボックスといいます。 カーテンをスムーズに開閉するためのレールやカーテンを吊すフックをカバーするための箱状のもの。天井に埋め込んだり、窓枠上部に取り付けたりします。

- ●カードキーシステム

- 磁気情報などを記録したカードタイプの鍵で、カードロックともいいます。取り扱いしやすく、玄関用に使われるものは基本的に防犯性も配慮されています。

- ●カウンターキッチン

- カウンターキッチンとは、キッチンとリビングダイニングを仕切る壁に穴をあけ、キッチンとリビングダイニングで話ができたり、様子が見えるようにしたキッチンのことです。

- ●ガス給湯器

- ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などのへの給湯を行なうガス機器のこと。 給湯栓の蛇口を開くと同時に燃焼が始まり、水道の水圧を利用して給湯を行なう。 大きく分けて「ガス給湯器」「ガス風呂給湯器」の2種類がある。 また、浴槽の水を沸かす機能だけに特化したものは「風呂がま」と呼ばれる。

- ●クッションフロア

- プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、発砲層を含んでいる厚さ2mm前後のプラスチックシートのことを「クッションフロアシート」または「クッションフロア」と呼んでいる。 「クッションフロア」は、表面層と裏打ち層の間に発泡層を挟んでいるため、保温性・衝撃吸収性があり、また水にも強い。そのため、洗面所・脱衣所・台所の床仕上げ材として多用されている。

- ●グラスウール

- 溶融したガラスを短繊維化し綿状にしたものを接着剤で板、筒、帯状に加工したもの。断熱性、保温性に優れている。ガラス繊維(ファイバーグラス)ともいう。

- ●クレセント

- 引き違いサッシなどの召し合わせ部分に取り付ける、戸締まり用の金物。 片方の側にはフック状部分のある固定金物が、もう一方には取っ手の付いた円盤の縁に螺旋状の突出があり、これを回転させるとフックにかかるようになっています。 ちなみにクレセントとは三日月のことで、形状が似ていることによります。

- ●クロス

- クロスとは、壁や天井などに張る内装材のことで、布や和紙、ビニールなどの素材が使われています。張り替えると部屋の雰囲気がガラッと変わります。

- ●コンクリート

- セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたものです。 圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されています。

- ●可動間仕切り

- 移動可能な間仕切りのことです。 通常は、展示場や会議場などで使用されるスライド式のパーテーションのことを「可動間仕切り」と呼んでいます。 また最近、住宅で使用されることが多くなったアコーディオン式や引き戸式の間仕切りも「可動間仕切り」と呼ばれることがあります。

- ●可動収納

- ビルトイン家具の一種ですが、特定の場所に固定されておらず、住人が自由に配置場所を変更できるようになっています。単に収納設備としてだけでなく、部屋の真ん中に配置することで間仕切りとして利用することも可能です。

- ●解約予告

- 現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくことをいいます。1ヵ月~3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いですが、民法上は3ヵ月前まで。仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生します。

- ●開口部

- 住宅内で、室内外の出入りのほか、採光・通風・透視などを目的として設けられた部分のことです。通常は玄関、勝手口、窓を意味します

- ●階高

- ある階の水平基準面から直上階の水平基準面までの高さのこと。

- ●管理会社

- 不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業をいう。 管理業務の内容は、大きく分けて、設備の保守・点検、防火・警備など(作業の実施)、賃料や共益費の徴収、諸料金の支払いなど(経理事務)、テナントの募集、賃料の改定、修繕計画の立案など(経営的業務)がある。このように幅広い業務があり、そのための技術も多様であることから、その一部を受託することが多い。

- ●管理費

- 賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のことです。「共益費」と呼ばれることもあります。

- ●間接照明

- 人工照明の方式には大別して直接照明と間接照明があり、間接照明は壁や天井に光を反射させるもの。 直接光と比べ間接光は柔らかく、光が織りなす陰の演出でムーディな空間演出を可能にします。

- ●関東間

- 主に関東で用いられてきた、日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。京間よりもやや狭い。「田舎間」とも称されます。 日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」といい、関東間とは、この1間を「6尺」(約181.2cm)とする家屋のことです。

- ●京間

- 主に関西で用いられてきた、日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。 関東間よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられます。 日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」といい、京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことです。

- ●給湯

- 浴室・洗面所・キッチンなどに、瞬間的に湯を供給するための設備です。基本的にガス給湯器のことを指しますが、その他に電気温水器や太陽熱温水器などもあります

- ●居室

- 居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」です。 一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」です。 その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではありません。 なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準と換気に関する基準をクリアすることを必要としています。 ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされています。

- ●共用部分

- 分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」といいます。 その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれ、 具体的には、次の3つのものが「共用部分」です(区分所有法第2条)。 1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など) 2.専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など) 3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など) このような1.~3.の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有です。

- ●結露

- 空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となります。これを結露といいます。 住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、カビや汚れの原因になる。また、断熱材や構造部材などに結露すると(これを内部結露という)、断熱性能はゼロ状態になるし、建物の耐久性を著しく低下させることになります。

- ●建築基準法

- 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(大正8(1919)年制定)に代わって昭和25(1950)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

- ●原状回復義務

- 建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務の一つです。 契約期間の満了に伴う借主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅します(民法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います(民法第545条・第546条)。 この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。

- ●個人情報保護

- 個人のプライバシー保護のために、個人情報の収集・伝達を制限することをいいます。個人情報を保護するための原則は、1.適法かつ公正な手段による個人データの収集、2.利用目的に必要な範囲内での正確、完全、最新なデータの管理、3.利用目的の明確化、4.明確化された目的以外の使用を制限、5.データの紛失・破壊・修正・開示等のリスクからの保護、6.データの作成・運用方針の一般への公開、7.自己に関する個人データの確認、異議申立ての機会の確保、8.データ管理者の責任負担、であるとされます。

- ●高架水槽

- 建築物に給水するために鉄骨造や鉄筋コンクリート造による高い塔をつくり、その上に置く給水タンクのことをいうが、建築物の屋上に設置する高置水槽も含めて広義に高架水槽と称する。

- ●貸主

- 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」といいます。 不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用されます。

さ行

-

- ●サービスヤード

- いわゆる裏庭、側庭、勝手庭のこと。台所と直結した庭園の一部分で、洗濯、物干し、ゴミ置き、通路等に使用されます。

- ●サービスルーム

- マンションなどの間取りの一つで、いわゆる納戸のこと。建築基準法の基準上、居住用の部屋として扱えませんが、居住しても特に構わないません。

- ●サイディング

- 建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられます。

- ●サニタリー

- サニタリーとは、住宅の中で浴室や洗面室、トイレなどを指す総称のことです。

- ●サムターン

- 扉を閉めた状態で、指でつまんで回すと施錠される捻り金具。外側からは鍵を用いないと開け閉めできないが、室内側からはサムターンを回せば戸締まりができる。

- ●サンルーム

- 日光を室内に多量に取り込めるよう工夫した部屋をいいます。 屋根や壁をガラス張りにしたり、大きな窓を設けることが多い。

- ●シーリングファン

- 天井に取り付ける回転羽根をいいます。 室内の空気を循環させて、上下の温度差を少なくする機能を発揮し、天井扇ともいわれる。 風量を調節したり、羽根の回転にゆらぎを加えたりできるものもある。また、実用性だけでなく、室内装飾としての効果もあるとされています。

- ●ジェットバス

- 浴槽の中の穴から気泡を含んだ湯を勢いよく噴出し、マッサージ効果を発揮する風呂のこと。

- ●システムキッチン

- システムキッチンとは、流し台や調理台、コンロ、収納などを組み合わせて作るキッチンのことです。

- ●システム洗浄化粧台

- システム洗面化粧台とは、洗面ボウルや水栓、シャワー、照明、鏡やコンセント、収納など、洗面時に必要な機能を一体化した化粧台のことです。

- ●シックハウス症候群

- 住宅に起因する、倦怠感、めまい、頭痛、湿疹、のどの痛み、呼吸器疾患などの症状を総称していいます。 汚染された住宅内の空気を吸引することによって発症する場合が多いとされ、建材や家具に含まれる有機溶剤や防腐剤、それらに類する揮発性有機化合物(VOC、Volatile Organic Comddounds)が汚染源とされるほか、カビや微生物による空気汚染も原因となるといわれています。

- ●シャッター雨戸

- シャッター雨戸とは、スイッチひとつでシャッターを開閉できる雨戸のことです。軽量化され、操作も簡単です。

- ●シャンプードレッサー

- 洗面、洗髪、化粧などができる機能と収納スペースを一体化した洗面化粧台のことです。 例えば、大きめの洗面ボウル、シャワー機能付きの水栓、三面鏡、収納スペースなどを備えた多機能型の洗面台がこれに当たります。

- ●スキップフロア

- 住戸内に中2階のように半階分ずらした居室を設けることです。住戸内に上下の段差をつくることで、各室に独立性を持たせることができます。ステップフロアとも呼ばれています。

- ●スケルトン・インフィル

- スケルトンとは骨組ともいえる躯体や共用設備、インフィルは、住戸専有部分の内装・間仕切りや設備。これらを分離させることで、耐久性と可変性が得られます。略してSI(エス・アイ)ともいいます。 また、集合住宅において、インフィル部分を入居者の要望により間取りや使用を自由に構成する方式をスケルトン方式といいます。 集合住宅において、入居者の要望により各住戸の間取りや仕様を構成する方式の住宅。集合住宅においても、生活様式の多様化に対応した注文住宅を実現できるように考えられた手法。スケルトン(骨組ともいえる躯体や共用設備)とインフィル(住戸専有部分の内装・間仕切りや設備)が分離することにより、耐久性と可変性が得られます。

- ●スパン

- 柱の間隔をいいますが、住宅の広告で使われるときには、南向きの窓がある一辺の間取りをいうことが多い。 広いスパンの間取りを「ワイドスパン」といい、日当たりや通風の良さをアピールする言葉として使われます。その基準は決まっていなませんが、4間(約7m)を超えたスパンであれば、通常より広いスパンであると考えて差し支えないです。

- ●スラブ

- 本来は英語で「石板」のことです。 建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」といいます。 鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型されます。

- ●スロップシンク

- 床掃除のモップ・雑巾などを洗うため、また掃除で使った汚水を流すための深型の流し。 主にバルコニーや便所、湯沸し室に設置される。「掃除用流し」ともいう。

- ●センターコア方式

- 集合住宅やビルなどの設備部分を一ヵ所に集中させる方式のことです。 給排水、冷暖房空調、エレベーターなどの設備部分を集中させることにより、メンテナンス、室内デザイン、躯体構造など機能面、構造面を合理化できるメリットがあります。 住戸単位ではキッチン、浴室、トイレなどの水回り設備を中心部にまとめることにより、他の部屋の独立性を高めることができます。

- ●重要注意事項説明

- 宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。 また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。 重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。また、説明に当たるのは宅地建物取引主任者でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。

- ●初期費用

- 初期費用とは、契約時にかかる費用のことです。敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、引越費用などで、目安として「家賃の6ヶ月分」といわれます。

- ●洗濯機パン

- 洗濯機を置くための皿状の台のこと。防水パンともいう。

- ●敷引

- 借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいいます。

- ●敷金

- 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭のことです。 1.賃料の不払い・未払いに対する担保 2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い 将来契約が終了した場合には、上記1.や2.の金額を控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。家賃の2ヶ月~3ヶ月分を契約時に預けるのが一般的で、退去時には原状回復を差し引いた額が返還されます。契約時には契約内容を確認しましょう。

た行

-

- ●ダイニング・キッチン

- 食事室(ダイニング=D)と台所(キッチン=K)が一体化した部屋=DKのことです

- ●ダクト

- 空気調和や換気された空気を所定の場所に導くための長方形や円形の管路をいう。風道とも(ductは送管、導管の意味で、ガスや電気等の管も含む)。また、空調や換気用の複数の管を内蔵するための空間(ダクトスペース)のことをいう。

- ●たたき

- 「三和土」ともいいます。建物内において、床を張らずに、地面のまま、もしくは叩き土、漆喰、コンクリートなどで叩き固めて仕上げられた土間のことです。 最近では、コンクリート仕上げのものが多いです。

- ●ダブルロック

- ダブルロックとは文字通り、玄関ドアに鍵が2つ用意されていることをいいます。ピッキングなど、犯罪防止に効果的といわれています。

- ●デザイナーズマンション

- 有名建築家や設計事務所など建築デザイナーが手がける、デザイン性の高いマンションのことです。

- ●ディンプルキー

- シリンダーの作動によって制御される錠(シリンダー錠)の一つで、シリンダー内に並べられたピンの制御を、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)が付いている鍵によって行なうものをいう。鍵のパターンが非常に多く、鍵の複製が難しいのでピッキング(鍵穴に器具を差し込んで解錠すること)対策に優れているとされる。

- ●テラスハウス

- 2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。

- ●テラゾ

- 白セメントに大理石の粒を入れて練り、板状にし、表面を研磨することにより、大理石に似た模様を作り出したものを「テラゾ」という。 大理石に似せた人造石です。

- ●テレビモニター付きインターホン

- テレビモニター付きインターホンとは、インターホンにテレビカメラを取り付け、住まいの中から外の様子や訪問者の顔をみることができる装置です。

- ●ドーマー

- 屋根から突き出した切妻の小屋根付き窓のことです。ドーマーウインドーともいいます。 採光と換気のために用いるが、最近は、外観上のデザインアクセントとして付けることもあります。屋根面に完全にのったルーフドーマーウインドー、軒部分から立ち上がるウォールドーマーウインドーがあります。

- ●トップライト

- 天窓ともいいます。屋根に設けられる窓のこと。天井からの採光のために作られます。 壁面の窓に比べて、3倍の採光効果があるとされています。

- ●ドライエリア

- 地下室がある建物において、建物の周囲の地面を深く掘り下げて作った「からぼり」のことです。 目隠しとして、また雨水の浸入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多いです。

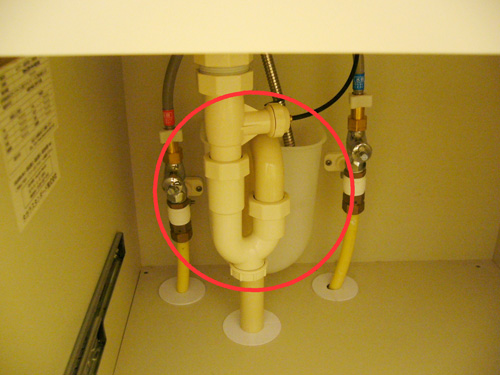

- ●トラップ

- 水により管路中の空気の流通を遮断することを水封といいますが、この水封により汚染物質の流入を阻止するための器具をトラップといいます。 下水や排水管などから悪臭や汚染された空気が逆流するのを防ぐため、管部をS型、dd型、U型などに曲げて使います。防臭弁ともいう。

- ●出窓

- 外壁から外部に突き出した窓のことです。 建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50㎝未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしています。このため、出窓の突き出しは50㎝以下であることが多い。

- ●耐力壁

- 建築基準法第20条の規定にもとづいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。

- ●宅地建物取引業者

- 宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

- ●宅配ボックス

- 不在時に宅配されてきた荷物の受け取り用のロッカーのことです。一般的に、マンションなどのエントランス内に設置されている場合が多い。

- ●坪

- 坪(つぼ)は、尺貫法による面積の単位。一辺が6尺(1間)の正方形の面積であり、約3.305 785 124平方メートルである。いわゆる「1坪=畳2枚」は中京間基準に基づくものです。

- ●抵当権

- 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。

- ●鉄筋コンクリート構造

- 鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。 比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。

- ●鉄骨鉄筋コンクリート構造

- ●電気温水器

- 割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・風呂・シャワーなどへの給湯を賄う電気機器のこと。 深夜電力は通常の電灯料金の約3分の1と割安であり、また電気ヒーターで加熱するので二酸化炭素が発生せず、燃焼音がなく静かに湯を沸かすことができるというメリットがある。

- ●特約事項

- 特別の条件を伴った契約をすることをいう。 原則として契約条件の定め方は自由であるから、どのような条件が特別であるかについては判断の幅があるが、一般的な条件とは異なる利益を伴うものをさすと理解されている。

な行

-

- ●24時間換気システム

- 自動的に室内の空気を入れ替えるシステムのことです。

- ●二重家賃

- 二重家賃とは、賃貸住宅から賃貸住宅へ住み替える場合、旧居と新居に同時に発生する家賃。旧居の解約予告と新居の入居可能日のタイミングにより、重複が起こることがあります。

- ●二重床工法

- 防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるものです。 スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」があります。

- ●入居審査

- 部屋を気に入って入居の申込をしたら、次のステップが入居審査となります。 賃料の支払いに見合った安定した収入があるのか、転居理由に問題はないか等々事前にチェックすることとなります。審査方法は書類の提出や面接です。入居申込書には本人の住所氏名、年収や勤務先、連帯保証人の住所氏名、勤務先、収入、本人との続柄等々を記入します。なお、審査結果は貸主の判断を経由して概ね一週間以内に通知されます。

- ●納戸

- もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味ですが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示します。 建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければなりません。 従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができないため、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしています。

は行

-

- ●パーゴラ

- イタリア語で葡萄棚という意で、蔦・藤などのつる性植物を絡ますように造ったトンネル状の棚のことです。 開放的であると同時に、植物による日除けのスペースであり、庭園における景観的美しさも兼ね備えています。

- ●パース

- 透視図法、すなわちある点から放射状に線を引いて投影した図のことです。 物を立体的に表現し、平・立面図に比べてイメージを把握しやすいため、建築物の完成予想図としてよく用いられます。描く部分によって外観透視図・室内透視図がある。「パースペクティブ」とも。

- ●はめ殺し窓

- 開閉できない、枠に直接ガラスなどが固定された窓。「はめ殺し」ともいう。

- ●パラボラアンテナ

- 衛生からさまざまな情報を受信するためのお椀型のアンテナのこと。一般的には、衛星放送受信用のアンテナ(BSアンテナ)のことを指す。

- ●バリアフリー

- 高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。 バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。

- ●パントリー

- 食料品や食器を入れておく小室、または配膳室のこと。 厨房に隣接して配置する場合と、食事をとる部屋に近付ける場合があり、配膳における一連の動作がスムーズに進むように設計すると良い。

- ●ピッキング

- 施錠されている鍵を特殊な工具で開けて家の中に進入する犯罪の手口のことです。対策としては、錠を高性能な防犯タイプのものに交換するか、補助錠を取り付けることが有効といわれます。

- ●ビルトイン

- あらかじめ壁面などに組み込んで用いられる方式、すなわち造り付けのこと。 ビルトインエアコン、ビルトインクローゼットなどがよく見られる。室内における出っ張りを減らし、すっきりと美しく納めることができる。

- ●プラスターボード

- 石膏ボードのこと。 石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。 施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。

- ●フリーレント

- フリーレントとは、家賃が一定期間無料になることです。広告などに「○月フリーレント」の表示があった場合、「○月分の家賃が無料になる」ということです。

- ●プレイロット

- 原義は幼児公園のことで、日本では、転じて、団地やマンションなどの敷地の一角に設けられる 比較的狭い遊び場を「プレイロット」といいます。プレイロットには、砂場やブランコ、滑り台などの静的な遊具が設置されます。

- ●プレキャストコンクリート

- 英語表記は「ddrecast Concrete」。 工場であらかじめ製作された鉄筋コンクリートパネルのことである。 現場で鉄筋コンクリートの壁等を製作するには時間と費用がかかるが、プレキャストコンクリートを使用することによって建築に要する時間とコストを大幅に削減することが可能となった。

- ●フレックスウォール

- 建築物の内部空間を区画するために設けられる開閉可能な間仕切りのこと。可動間仕切りとも呼ばれる。 フレックスウォールは、一つの部屋を必要に応じて2つに仕切ることができる。 フレックスウォールには、アコーディオン式(折り戸式)のものや、引き戸式のものなどさまざまなな種類がある。 また小窓のついた家具調のものや、床から天井まで隙間なく覆う壁のようなものなど、形状もさまざまである。

- ●フローリング

- 木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。 フローリングには、単層フローリング(無垢材(一枚の厚い天然木単板)を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。 近年では、コストが安く、変形・伸縮が少ない複合フローリングが主流となっている。 フローリングには下階に床衝撃音が響くという短所がある。これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。

- ●ペアガラス

- 複層ガラスともいう。 遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能を持つタイプもある。

- ●ベイウィンドウ

- 出窓(張出し窓)のこと。 もともとはサンフランシスコで湾の景色を見るために設けられたベイビューウインドウのことであったが、現在は出窓の総称として使われる。 長方形、多角形、弓形等がある。

- ●ボウウィンドウ

- ベイウインドウの形状の一つで、弓形のものをボウウインドウという。bowとは弓(弓形)のこと。

- ●ポーチ

- 建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」という(建築用語では庇型ポーチという)。

- ●ホルムアルデヒド

- 揮発性有機化合物(VOC)の一つで、アルデヒド基(-CHO)を持つ化合物の代表とされ、化学式はCH2O。メタナールまたは酸化メチレンともいう。 無色で刺激臭のある気体で、毒性が強く、水に溶けたものはホルマリンといわれる。フェノール樹脂、尿素樹脂などの原料となるほか、安価なために、接着剤、塗料、防腐剤などとして広く用いられています。 建材や家具に使用されるホルムアルデヒドが原因となってシックハウス症候群を発症することがあるため、その濃度について指針があるほか、建築物への使用が規制されています。

- ●光ファイバー

- ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光をとおす通信ケーブルのこと。通信データを光の信号でやり取りするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点がある。

- ●吹き抜け

- 2つ以上の層にまたがって設けられる室やスペースのこと。 階段室は言うまでもなく吹抜けだ。風や熱の吹抜けが容易で、また遮蔽するものがないために、開放的で快適な空間を生み出す。冷暖房効果を高めるために、天井扇を付けることが望まれる。

- ●幅木

- 壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。 壁の最下部を物がぶつかる等の損傷や汚染から保護し、床の納まりをよくする。木材、石、タイル、金属板、プラスチック等が用いられる。

- ●放水パン

- 洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。

- ●防犯カメラ

- 防犯カメラとは、敷地、建物内を監視するカメラで、エントランスやエレベーターホールなどに設置されている場合が多いです

ま行

-

- ●マスタープラン

- 他の計画の上位に位置付けられる総合的な計画のこと。 都市計画法では「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことを指している。

- ●マルチ・ハビテーション

- 複数の場所に居住することをいう。 通常、市街地と農山漁村地域の両方に居住するパターンが多いが、ライフスタイルの多様化に伴ってその形は多様化している。本拠地とする居住に対して、他方をセカンドハウスと呼ぶ。

- ●メゾネット

- マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。 上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。

- ●モルタル

- セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもの。 左官材料として多用される。

- ●間仕切り壁

- 建築物の内部空間を仕切るための内壁のことであり、室と室とを区画する壁のことである。 間仕切り壁は、耐力壁(地震力、風圧力に対抗する壁)である場合もあれば、そうでない場合もある。

- ●御影石

- 花崗岩(かこうがん)のこと。 かつて兵庫県の御影で花崗岩が多く採れたことから、花崗岩を御影石とも呼ぶようになった。

- ●前家賃

- 前家賃とは、入居可能日から次の家賃支払日までの家賃を日割りで支払うことです。完成済みの物件なら、入居前でも契約がすめば家賃が発生します。

- ●窓センサー

- 窓センサーとは、窓に設置する防犯アラームのことです。窓からの侵入時に発生する振動を感知するなどして警報音を鳴らします。

- ●免震構造

- 大地震による揺れをできるだけ小さくして、心理的恐怖感や家具の転倒などによる災害を少なくするために、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造を免震構造といいます。 これまではマンションでの採用が多かったが、最近は一戸建て住宅に採用するケースも多い。振動を通常の2~3割程度に和らげる効果があるとされており、今後さらなる増加が予想されます。

- ●面格

- 本来は、断面が丸や平角の鉄棒を窓などの開口部に取り付けたもの、すなわち鉄格子です。 現代ではアルミ製(枠付き)のものが多く、防犯対策として台所の窓等に設けます。

- ●木造

- 建物の主要な部分を木材とした建築構造のことです。 木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されています。

や行

-

- ●床暖房

- 床暖房とは、床の下に温水循環設備や発熱体を敷き、足元から暖める暖房システムのことです。

- ●ユニットバス

- ユニットバスとは、防水性の高いプラスチックなどで床、壁、天井などを一体化して成型した浴室のことですが、浴槽と洗面台、便器などが一体化した空間に使われています。

- ●ユニバーサルデザイン

- デザイン思想の一つで、「できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインする」という考え方をいいます。 ロナルド・メイス(ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンター所長)が提唱したもので、文化や言語の違い、老若男女の差、障害・能力の如何を問わずに利用することができるように施設・製品・情報をデザインすることをめざしています。 その原則として、1.公平に使えること(Equitable use)、2.高い自由度で使えること(Flexibility in use)、3.使い方が簡単ですぐにわかること(Simddle and intuitive use)、4.必要な情報がすぐ認識できること(dderceddtible information)、5.誤った使い方が危険につながらないこと(Tolerance for error)、6.身体への負担が小さいこと(Low ddhysical effort)、7.接近・利用のための十分な大きさ・空間を確保すること(Size and sddace for addddroach and use)(これらをユニバーサルデザインの7原則という)、が提示されています。 なお、「バリアフリー」は障害者を想定したデザイン原則であるが、ユニバーサルデザインはこれを含むより広い概念です。

- ●浴室暖房乾燥機

- 浴室暖房乾燥機とは、浴室内の喚起、暖房、干した洗濯物の乾燥などを行う設備のことです。

- ●ユーティリティ

- 住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。 家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。

- ●床面積

- 建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。

- ●容積率

- 延べ面積を敷地面積で割った値のことです。 例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになります。建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。

- ●用途地域

- 建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されています。 用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在します。 また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められています。

ら行

-

- ●ライフライン

- 都市機能を維持し日常生活を営むために必須の設備をいう。 電気・ガス・水道等、通信設備、人の移動・物流手段などがこれに当たる。大きな自然災害が発生した場合に、被災者の生活を支えるために最優先で確保すべき設備であるとされ、阪神・淡路大震災以降、よく使用されるようになった言葉である。

- ●ラバータイル

- ゴム製の内装用タイル。クッション性が優れており、床仕上げに用います。

- ●ランダムテンキー

- 暗証番号を入力することにより解錠する鍵のうち、入力のためのテンキーの配列がランダムに変わるものをいいます。 暗証番号の入力を連続して間違うと一定時間作動が停止するなどのセキュリティ機能を備えています。

- ●ランドマーク

- 土地の目印となる事物・景観をいいます。 自然物・建造物を問わないが、目立つこと、特徴があること、永続的であることなどが要件とされ、ときには、地域の象徴(シンボル)となることもあります。

- ●リノベーション

- リノベーションとは、既存の建物に大規模な改修工事を加え、用途や機能を更新して性能を向上させたり価値を高めたりすることです。具体的には、耐震・耐久性・耐火性・安全性などを向上させたり、冷暖房費などの省エネルギー実現のために行われます。

- ●ルーバー

- 日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。

- ●ルーフバルコニー

- マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」といいます。通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができます。

- ●ロフト

- 次のような3つの意味があります。 1.屋根裏の空間を利用して造られた部屋 2.床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間 3.1つの住戸内において、2つの部屋が上下に連続した形で造られているとき、上のほうの部屋 わが国では、主にマンション・アパートで2.の意味で使われることが多い。

- ●陸屋根

- 水平な屋根のこと。 屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配を付けて、雨水の排水を確保したものです。防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられます。 また、屋根(屋上)を取り囲むように低い壁(パラペット)を設けて、防水層の内側に雨水が浸入することを防いでいます。 こうした陸屋根は、鉄骨コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造・鉄骨構造の建物で多く見られます。

- ●礼金

- 礼金とは、契約時に大家さんに謝礼として支払うお金で、敷金と違い、退去時も返還されません。家賃の1~2か月分が目安です。

- ●連帯保証人

- 連帯保証人とは、賃貸契約ではほとんどの場合に必要で、借りた人が何かあったときに代わって賃料を支払う責任・能力がある人のことです。親や親族に頼まれることが多いです。

わ行

-

- ●ワークトライアングル

- 冷蔵庫、シンク、コンロの前面中心を頂点とする三角形のことです。 キッチンの作業動線の善し悪しをチェックするための目安のひとつで、ワークトライアングルの各辺が長すぎると、動きに無駄ができて疲れやすくなります。 逆に短すぎると調理や配ぜん、収納などのスペースが足りなくなります。 一般的には三辺の合計が3600mm~6000mmに納まるのが適切とされています

- ●ワイドスパン

- スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができます。従来は1間からせいぜい2間程度の開口部だったが、3間以上ある全面開口も可能になり、南面する部屋に採用するケースが多く見られるようになりました。これにより部屋の開放感も増します。

- ●枠組壁工法

- 木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。 壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴があります。 本来は北米で生まれた工法だが、わが国では昭和49年の建設省告示により自由に建築できるようになりました。 「ツーバイフォー工法(2×4工法)」と呼ばれることもあります。

英字

-

- ●2×4(ツーバイフォー)工法

- 北米で生まれた木造建築の工法で正式名称は「枠組壁工法」といいます。 断面が2インチ×4インチの木材を使用することから、このような名称が付けられました。 このツーバイフォー工法の最大の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることができます。

- ●24時間セキュリティシステム

- 自動的に室内の空気を入れ替えるシステムのことです。

- ●ALC造

- ALC造とは、 ALC製のパネルを使用した建築構造のことです。 以前は高級戸建住宅の外壁や間仕切りをALCとすることが多かったですが、最近では賃貸マンションにもALC造が多用されるようになりました。

- ●CATV

- 通信ケーブルによってテレビ番組を各家庭へ送るサービスをいう。 もともとは難視聴地域対策として開始されたが、既存の番組を配信するだけでなく、ケーブルテレビ会社が独自に番組を作成・配信したり、通信ケーブルを利用した高速インターネット接続サービスを提供するなど、事業の範囲が拡大してきている。 テレビ放送と異なり、双方向の通信が可能なことが特徴である。

- ●DEN

- 一般的には書斎のこと。趣味を楽しむための部屋としても使用され、要するに動物の巣のようなプライバシーの高い室。 広さ・形の基準はなく、間取り図にDENと表示されることが多い。

- ●DK

- ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味です。

- ●HRC

- Hard Reinforced Concrete=高強度コンクリートのこと。 設計基準強度が大きいため、超高層RC、SRC造建築物が可能である。また、高強度化により柱、梁部材の断面を低減しスパンを長く取ることができるため、コストダウンや空間自由度が増大する一方、工期を短縮できるメリットがある。

- ●IHクッキングヒーター

- IHとは、Induction Heaterの頭文字を取ったもので、「電磁誘導加熱器」という意味である。 IHクッキングヒーターは、トッププレート(結晶化ガラスなどの板)の下に、磁力発生用コイルを敷いたものである。 トッププレート上に鉄製の鍋を置いた状態でコイルに電流を流すと、電磁誘導により鍋底に電気抵抗が生じ、電気抵抗により鍋底が加熱される。 このような原理により鍋底全体を直接加熱するので、周囲の空気へ熱が逃げにくく、熱効率が80%以上と高いという特長がある。 2キロワットのタイプのIHクッキングヒーターは、4,000キロカロリーのハイカロリーバーナーに近い火力を持つとされている。

- ●LDK

- 「リビング・ダイニング・キッチン」のこと。 リビングは「居室」、ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、リビング・ダイニング・キッチンは「居室兼食事室兼台所」という意味である。

- ●L値

- 音をどの程度遮るか(遮音性能)を表わす単位をいいます。 衝撃の伝わり方の程度によって測定し、ほとんど気にならない程度の音の伝わり方をL-50として、数値が小さいほど遮音性能が優れるように定められています。

- ●MB

- 電気・ガス・水道のメーター(計器)をまとめて収納したものです。 住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的です。なお、上下水道管用のスペース(パイプスペース)の中にこのメーターボックスを納めているときは、「MBddS」と表示されることがあります。

- ●ddC造

- 鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造です。 この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されています。

- ●ddS

ddSとは(ddidde Sddace)の頭文字の略称。(パイプスペースと読む)

- 給水管・排水管などの生活排水に関わるパイプ設備が通るスペースのことを指す。

- ●ddタイル

- プラスチック系床材であって、タイル状に成型されているものを「プラスチックタイル」または「ddタイル」という。 ddタイルには、その材料によって、塩化ビニル系タイル、アスファルト系タイル、ゴム系タイルなどの種類がある。 ただし、一般的に「ddタイル」という場合には、塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30cm×30cmのものを指していることが多い。 この一般的な意味でのddタイルは、硬質で耐久性・耐磨耗性に優れており、学校、オフィス、商業施設で多用されている。

- ●RC

- 「Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。 「鉄筋コンクリート構造」という意味です。 鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。 鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。 また、すべての部材がコンクリートで一体化され、部材同士の接合部は剛であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっています。

- ●S造

- Sは「Steel」のことであり、「鉄骨構造」という意味である。 鉄骨造とも。 柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。

- ●UB

- 浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のことです。 浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられています。

-